練習投稿六十四回目です。

今日はゲーセンのアルバイトが休みということで、先日車屋さんにお願いしていたブレーキパットの交換に行ってきました。

僕が乗っている車は6年前くらいまえに中古で購入したものです。

思い返すとそれから今に至るまでブレーキを交換したことが一度もなかったような気がします。

車屋さんが整備しているところを話をしながら横で見ていたのですが、やはり相当擦り減っていましたね。

もし気にしないでそのまま乗っていたら、最悪ブレーキローターに傷がついていたかもしれません。

そうなったら今日払った修理代の何倍もの費用がかかってしまいますので、今のうちに気が付いてよかったと思います。

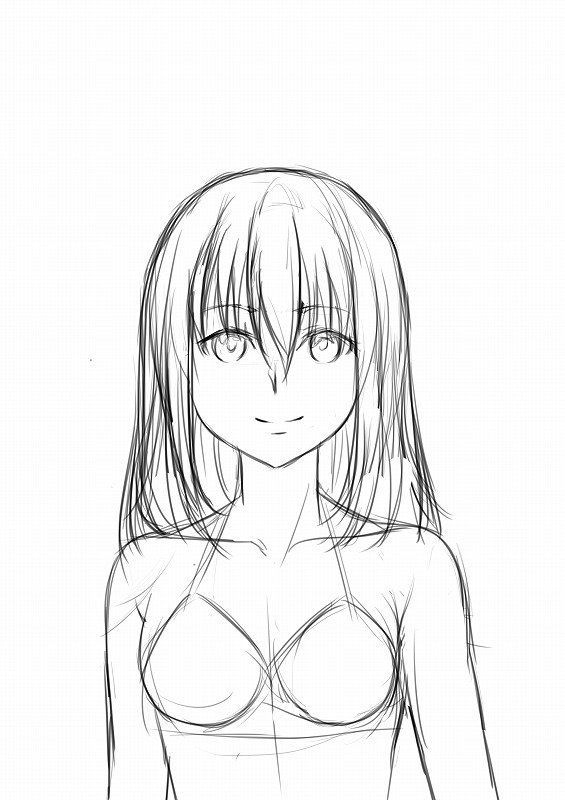

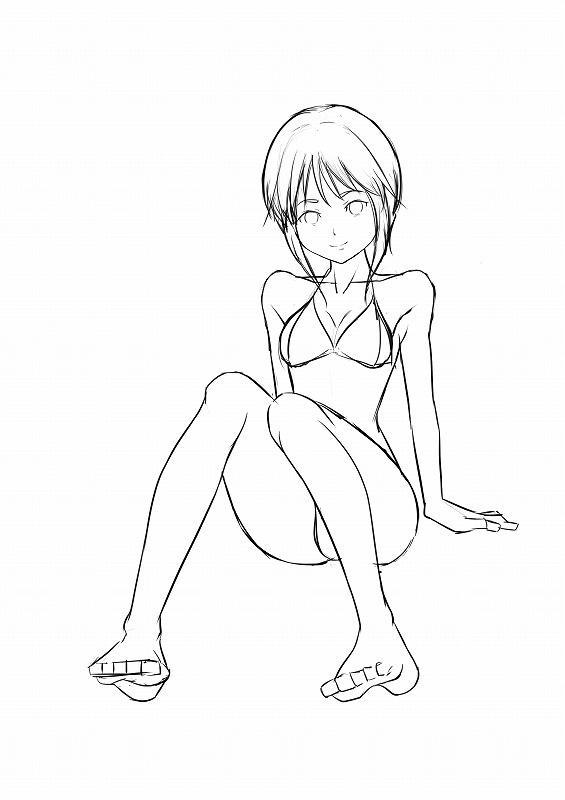

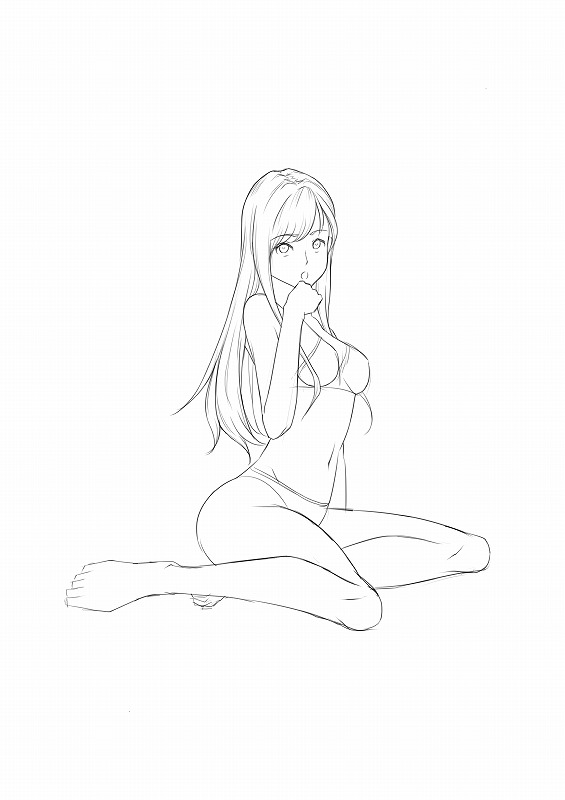

というわけで、今回の練習イラストです。

「何だこの絵は?」と思った人もいるのではないでしょうか?

実は今日は練習というよりも「勉強」をしていました。

というのも、今日たまたま見た動画でとあるイラストレーターさんが絵を描いていたのですが、完成したイラストの顔の形がすごく良かったんですね。

なので、どうしもその顔の比率を知りたくなったからです。

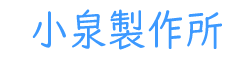

今回投稿した図形は、そのイラストレーターさんの描いたイラストを分析して比率を割り出したものになります。

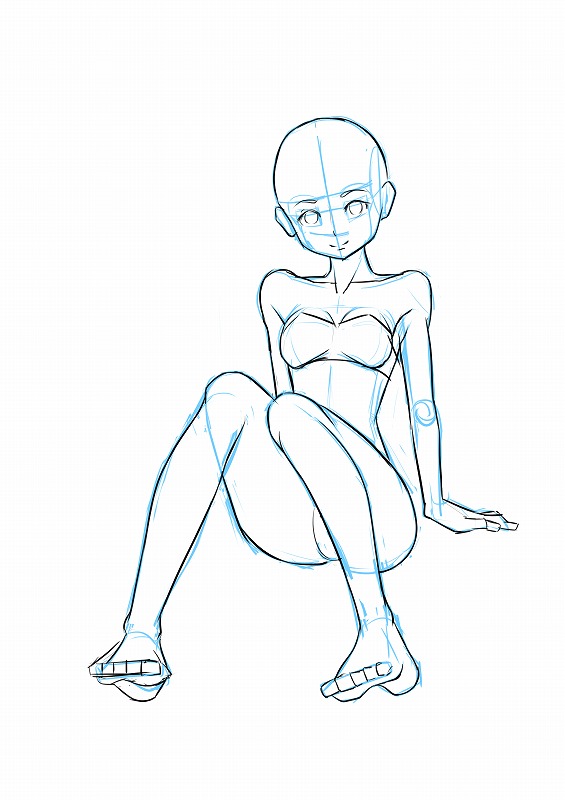

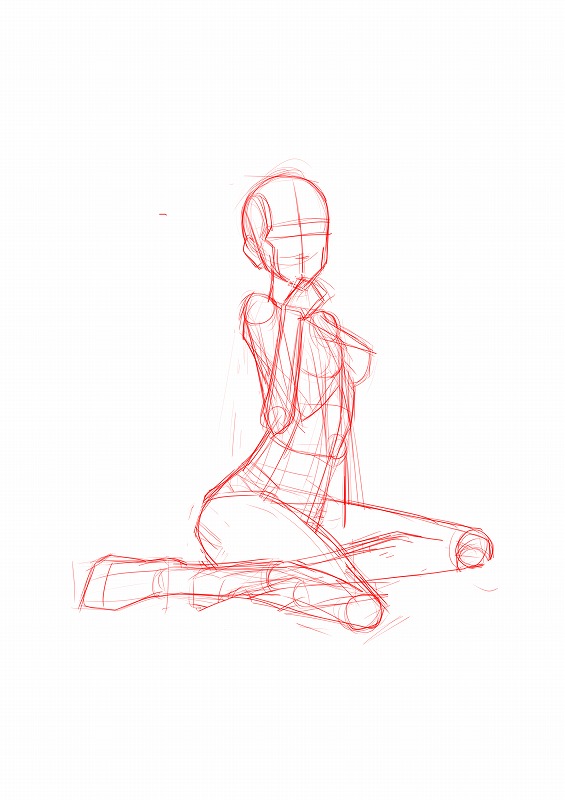

基本的な比率とアニメ的な解釈

僕はイラストを練習するにあたって、顔の比率などの基礎的なことはある程度勉強してきました。

その中でも僕が顔を描くときの基盤となっているのが、みなさんもよくご存じの「ルーミスのやさしい顔と手の描き方」で勉強した顔の比率になります。

ただルーミスは基本的に「リアルな人物画」を描くための本なので、アニメや漫画のキャラクターを描く場合にはまた別の解釈が必要になってくるんですね。

なので今回気になったイラストも、僕が知っている顔の比率とどう違うのか。

その点を知りたくて詳しく分析してみようと思いました。

リアルと二次元の決定的な違い

それでは本題に入りたいと思います。

分析してみた結果ですが、リアルと二次元キャラとの大きな違いはやはり「目の高さ」にあることがわかりました。

リアルの人間の場合だと目の高さはだいたい「顔の半分の位置」に「目の中心」がくるのが一般的です。

しかし二次元のイラストでは「顔の半分の位置」に「上まぶた」を描く場合がほとんどなんですね。

しかもアニメキャラは基本的に「目が大きい」ので、必然的に顔の下半分にパーツが密集しているような形になります。

逆にその形こそが、二次元キャラが二次元キャラたる所以なのかもしれません。

今回分析したイラストは、顔の基準となる「髪の生え際⇒眉間⇒鼻下⇒アゴ先」までの比率はルーミスの解説とほぼ同じでした。

その中でリアルとの違いを生み出しているのが、先ほどの「目の高さ」と「大きさ」、そしてもう一つ「側頭部の角度」といった部分です。

顔の輪郭を紐解いてみると、結構な角度でテーパー型になっているんですね。

それによって、縦の比率は同じでも半分より下がやたら小さく見えるわけです。

極端な話をすると「頭を大きく、顔を小さく」

おそらくこれが、二次元キャラを描く場合のベースの考え方になるのだと思います。

まとめ

というわけで、今日の練習?記録でした。

僕は基本的にはルーミスの本で学んだ比率で顔を描いています。

でもそれ以外でも色々と勉強はしていますので、その比率しか知らないというわけではありません。

ただ顔の構造を意識した場合、どうしてもルーミスの描き方が一番最初に出てしまうんです。

本当はもっと崩して描いた方がアニメキャラっぽい絵になるのかもしれません。

でも一度ついたクセってなかなか抜けないんですよね。

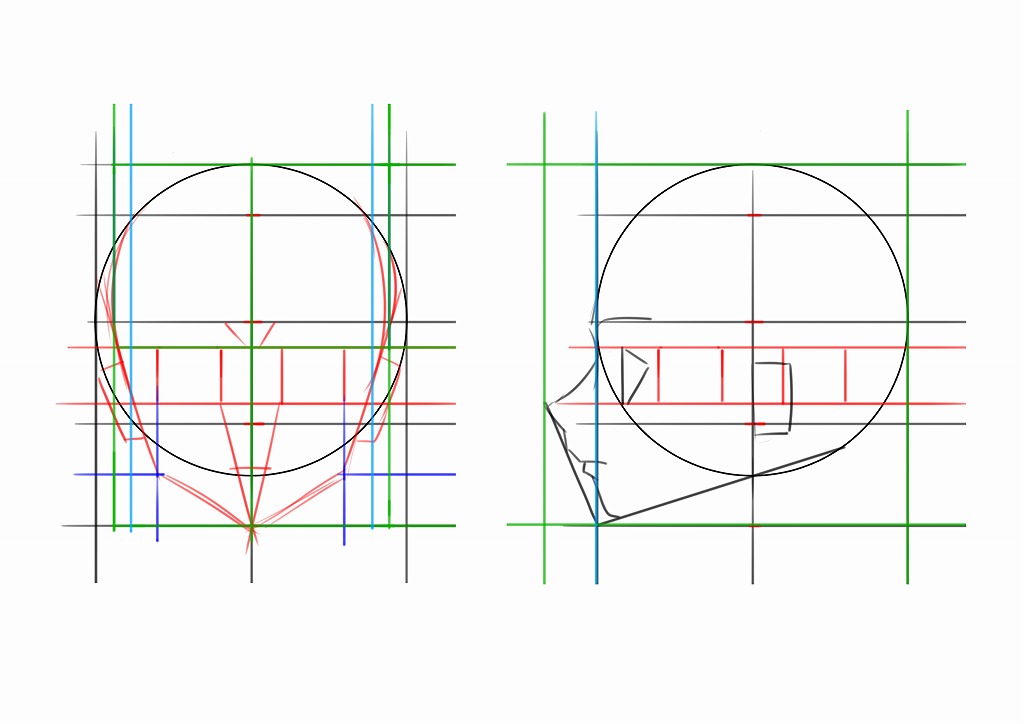

なので次回は、今回分析したアタリを使ってその上に顔を描いてみようと思います。

ではまた。